前些日子我看了朱礼生同志新著《清官巨匠样式雷》,很受启发。我悟出一个道理:无论是工匠还是教书匠,不论体力劳动、脑力劳动,只要他们在事业上有所成就,必定拥有一种金子般的精神,那就是十分勤奋和执著,而且还有一个共同处,即他们都很注重并善于家风的传承和家教的践行。

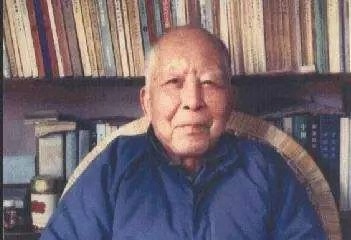

我的父亲谷霁光,是位大学历史教师,从事教学和科研工作五十余年。1949年5月南昌解放,7月父亲即入江西八一革命大学政治研究班学习,次年二月又转入华北人民革命大学政治研究院学习,直至4月毕业。一个从旧社会过来的中年知识分子,解放初就受到党的重视和培养,给了他学习马列主义的机会,为他日后投身社会主义建设,献身高教事业、历史研究和盟务工作提供了优越条件,并得以取得令人注目的成绩。

大凡一个学者,做学问和做人是一体的、相通的,都有赤热的爱。正因为有大爱,才能执着,才能持久。父亲有一句名言叫“八小时之外奋斗终身”,这句话说明了他对生命和时光的无比珍惜。他立志向时间宣战,向时间要成果,是所谓“生命不止,奋斗不息”的真实写照。他抓紧工作之余搞科研,同时也不忘在工作之余抓好对我们四兄弟的教育。父亲历来重视家风和家教,重视身教重于言教,在一些关键时刻和一些大是大非问题上,对我们作出过宝贵的教育和帮助。下面,我从四个方面追忆父亲对我的教育,谈谈我所受的家教。

一、相信党、相信自己

文化大革命初期,父亲因为和吴晗有过同学、同事关系,被莫须有的戴上了“三家村”黑店江西分店老板的臭帽子,从此受到了十三年之久的精神迫害和肉体摧残。直至1979年8月才被平反,恢复名誉。这段历史是常人难以理解和忍受的。正如姚公骞先生在悼文中说的“当时,我们一些熟悉他的人,为他的处境深深捏了一把汗,耽心他会垮下去。想不到谷先生居然能在极端困难中挺了过来”。“事后想来,他是凭着一种过人的定力才活下来的。这种定力来自于对自已出处进退、待人律已的自信心,这是一种为平常人难以企及的境界”。父亲能从逆境中走出来是不易的。后来他患上偏瘫,仍然克服种种困难,艰苦读书、写作,孜孜不倦坚持科研,同样也是不易的。他热爱新社会,热爱国家,相信党,相信自已,寄希望科学的春天早日到来。他的苦难历程,活生生地教育我:任何时候都不要放弃信仰和信任,只有不忘初心,永远前进才是正道。

二、国家利益放在首位

父亲是老一辈的历史学家,骨子里本是爱国的,他的言行印证了这一点。正因为他爱国,把国家利益放在第一位,所以他才能不断前行,并教育我们遇事要以公心为重。1951年我考上了南昌一中,父亲鼓励我在学校寄宿,过集体生活,接受更好的教育和影响,让我更多接触社会,性格更加独立、开朗。1954年,初中毕业时正面临教育大发展,学校号召报考师范(当年南昌师范要招新生四百多人)。我按高中、师范、技校的顺序填报了志愿,自以为是带了头。班主任找我谈话,劝我带头填报师范。我一时转不过弯来,周末回家跟父亲讲了报志愿的事。父亲很重視,连夜做了我的思想工作,他勉励我要把国家需要放在第一位,要听从国家的需要填报自己的志愿,少考虑个人的得失和名誉。当我答应了回校立即找老师改志愿后,他才高高兴兴地把我送出家门。学师范当小学老师,这是我人生的第一个关口,我能走好,真应该感谢父亲。师范毕业后,我被分配到江西军区干部子弟学校(八一小学)。这是一所南昌市最好的小学。我从早忙到晚,与学生“三同”,连周日都很少回家,除上课外,还负责组织饲养小组活动。这时,父亲给我写了两张纸的话,教我做事要有远计划和近安排。首先,在政治上要积极要求进步,创造条件早日加入中国共产党;其次,要不忘拓宽知识面,坚持读书,正确处理博与约、张与驰的关系。在他的指点下,我一方面努力做好本职工作,另方面加强了学习,坚持上了南昌市业余大学,为1960年顺利考上人民大学奠定了基础。回想起来,父亲是以点带面教育我,教我为人处事要有博大胸怀,遇事以国家利益为先,这使我终生受益。

三、艰苦朴素永不忘

父亲一生艰苦朴素。反映在他做学问和生活诸多方面,都是如此。父亲曾说过:“我聪明才智不如人,只好靠勤奋来补偿。”他进清华原本是学物理的,但数学基础稍差,于是转系读了他酷爱的历史。在清华大学四年学习和三年工作期间,他整天和史书打交道,大量的阅读为他奠定了治史的深厚基础。他去天津南开大学任教后,每周六仍要返回北京,为的是充分利用北京的图书资料。他的挚友、清史名家罗尔纲先生一直十分佩服他的这种苦读、苦学、苦研精神。1984年他患脑梗偏瘫住院,病情刚稳定,他就急不可耐地琢磨上了历史研究新课题,在腹中酝酿了一篇论文。为了抓紧时间写出,他特邀了左行培先生到医院,在病榻旁口述了有关内容,请左先生形成文字,将新论文在《历史研究》纪念刊上发表。为了弥补文革耽误的时间,他抓紧时间带病坚持科研写下了很多有份量的论文。可以说他的每一篇、每一项科研成果都是在刻苦耐劳中获得的。他唯一的遗憾就是年迈体残没有完成《中国兵制史》这部有难度的宏篇巨著。父亲在生活上同样是以艰苦朴素自励的。他只有一件呢子大衣,这是他唯一的好衣服,原本是为每年赴京开会备用的。平日里穿着很随便,完全没有学者样子,惹得姚先生送给了他一句“天生一幅农民相”。他吃从不讲究,患病前喝点小酒,也只是炒菜时用的低廉的丁坊酒,抽的香烟也是普通的经济烟,政府特殊照顾的好烟,基本上是用来待客的。他从不买餐巾纸、卫生纸,在厕所里夹着的用纸全是废弃的稿纸、信笺纸和香烟包装纸,这种节约用纸的习惯正是一种超前的低碳消费意识,同样也是常人不易做到的时尚行为。父亲常对我说,生活好了,不能忘记过去,好日子也要当穷日子过,能节省的地方就该省……能吃苦才能干事业,能吃苦才能过好日子。

四、科研要有新意

父亲一生酷爱历史研究,研究的重点在中国历代的军事制度和经济制度,跨度很大。他的治学追求新意,不喜欢拾人牙慧。六十年代初出版的《府兵制度考释》所以至今仍受重视,就在于该书代表了我国史学界对府兵制度研究的最高成果,是尖端的尖端。该书曾引起日本和英美汉学家的推崇,台湾书商也曾抢印出版,文化大革命后,不仅上海人民出版社再版发行,连北京中华书局、商务印书馆也接连将它列入名家丛书出版,以满足广大读者需要。原省委宣传部副部长周銮书先生曾对该书作过评述,他认为父亲的这一专项研究是“以马克思主义、毛泽东思想为指导,宏观着眼,微观着手,宏微相济,上下贯穿,从经济基础到上层建筑,在全方位和多角度上,到处显示出考订藄详,论证透辟,识见弘深。”他的评价中肯,也道出了中外史学界对该书重视的真谛。

我是学文的,但在成长过程中,也曾亲自受到父亲的多次教育。我在人大三年级时写过一篇学年论文《试论“陌上桑”和“羽林郎”》,想通过对汉乐府民歌和文人诗作个评析,在对比中褒前贬后,立意于肯定民歌、赞赏民歌。写好一万余字的初稿后,将其寄给了远在南昌的父亲,请他指导。不几天,父亲回复了我一封长信,他批评我看的资料不够全面,很有些人云亦云的毛病,缺少己见。他提出古代民歌是经过文人传抄写定的,因此,不能简单论定文人诗就不如民歌。提醒我写论文不要落入俗套,要多看原始资料,多从作品本身下功夫,尽力具体分析、深入论述,做到文章有新意,让读者受益。虽然改写的时间紧,但我仍然不畏困难,推倒重来,写出了第二稿,初次领略了做学问的不易,以及研读作品的乐趣。在习作过程中,有过父亲的具体指导,令我难以忘却。从此我懂得:追求“新”,才有生命力,才受人欢迎。

在纪念父亲诞辰111周年之际,追忆他老人家的言传身教,就是要激励自己和后人胸怀祖国,笑迎各种挑战,挺身勇往前行!

(作者系谷霁光先生长子、南昌大学新闻系原党总书记谷沛民)

|